【MFA健康コラムVol.62】ウォーキングにおける靴選びについて その1

日中は暑さが際立つ季節になってきた。

涼しい時間を見つけて、夏バテ予防の一つとして汗をしっかりとかいておきたいものである。

汗をかく簡単な運動としてウォーキングを推奨する。始めるとしてもハードルが低く、運動経験がなくても実施が可能だ。

前回、前々回もウォーキングについての記事を書いているが、今回はそのウォーキング時の「シューズ」について掘り下げようと思う。参考になれば幸いである。

【自分に合ったものを選べているか?】

哲学の中にエイドスとコナトゥスと言う表現がある。

エイドスは「他者が良いと思うもの」を表し、コナトゥスは「自分が良いと思うもの」を表す。

世の中には情報が溢れ、錯綜する中において、自分が良いという判断基準より、他者が良いと判断した基準を自分の「良いもの」として判断することもあるのではないだろうか。

例えば服であったり、そして靴であったとしても一緒である。そのブランドやメーカーを「カッコ良いと聞いたから」からや、「〇〇が可愛いと言っていたから」もしくは「〇〇の有名な人が着ていたから」という理由で選び、そのものを購入した経験は、誰しもあることだろう。

さて、はたしてその靴や服は自分に本当に合っているのだろうか?

自分の感覚ではなく、誰かの価値判断を基準として選択し購入した靴が原因で、歩く時に痛みや違和感を伴っている可能性もゼロではない。また思った以上にスピードが出ないなどといった、希望の機能との不一致の可能性もあるだろう。

自分の体や足と靴が本当に合っていれば、おそらく、その靴の軽さや重さは関係なく、足にフィットする感覚を得られるはずだ。場合によっては、自分で手に取って「少し重たいな」と思った靴でさえ、履いてみると軽く動けるかもしれないのである。

自分以外の他者の基準を参考にしつつ、自分の体や足が靴によってどう反応するのか?

それを一つの指標として靴選びをしてみてはいかがだろうか。

【靴のサイズが合っているか?】

例えば、子どものように成長が著しい状況下において、親があらかじめ大きめの靴を履かせたことによって、「足が痛い」と訴えることがある。また、足幅(ウィズ)と大きさ(サイズ)が勘違いされていることによって、足に痛みが起こることもある。

大人になれば、次第に足の筋肉が衰え、アーチが崩れることで「足が大きくなった」と勘違いし、大きめの靴を購入するケースもある。しかし、足のサイズに比べて大きい靴をはいていると、それだけで扁平足になってしまう可能性があるので注意が必要だ。

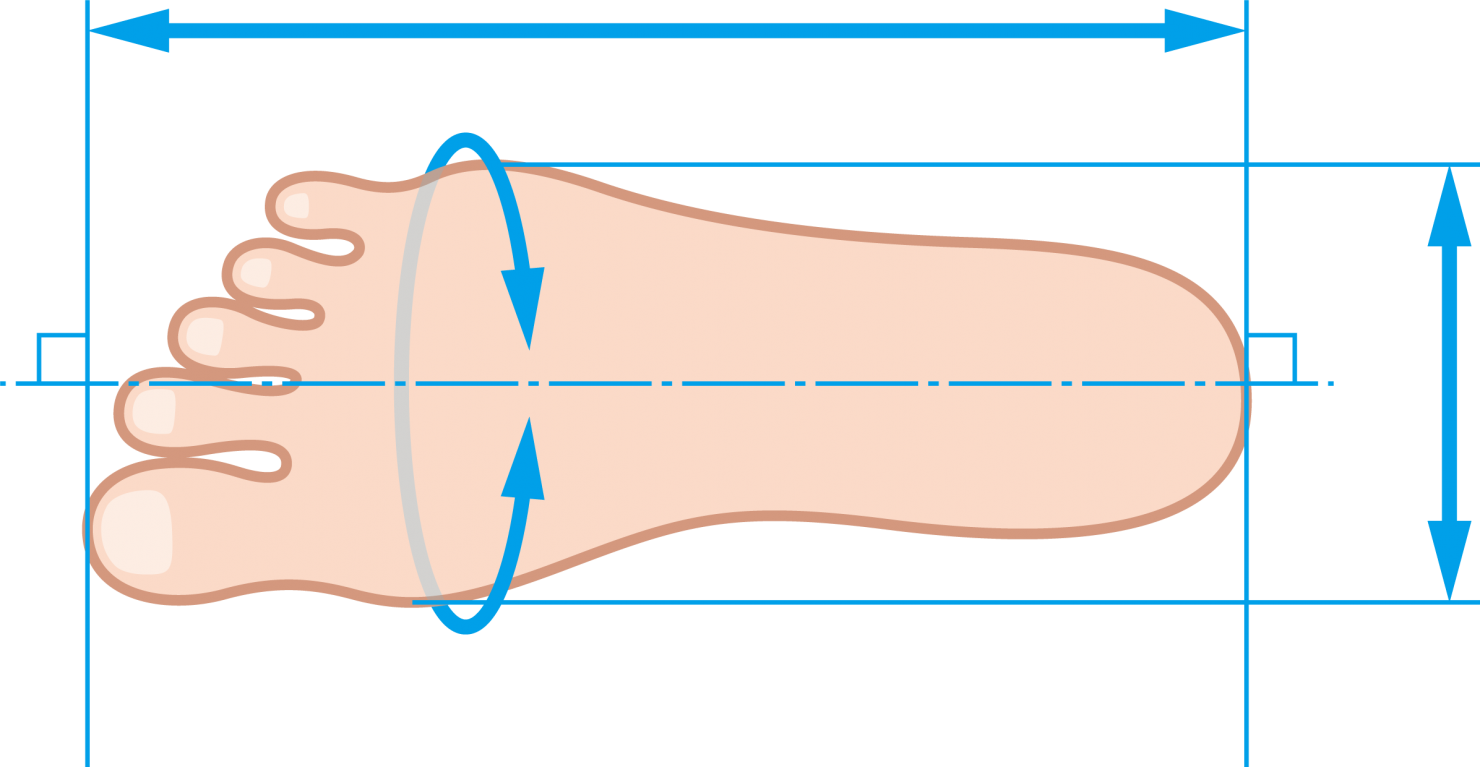

足のサイズを正確に測るのはそれなりの設備や専門家が立ち会う必要があり、ハードルが高いことだろう。

暫定案としてはインソールを活用してみること。

使い初めは少し違和感を感じるかもしれないが、足に適切なサイズに動きが促され、体の痛みが軽減したり、扁平足などが改善されていくこともあり得るだろう。

【踵の安定性を求める】

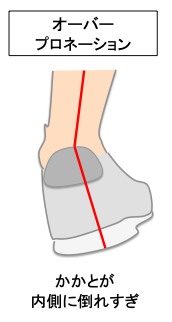

「オーバープロネーション」という言葉が、特にランニングシューズなどの記事で頻繁に取り上げられている。

オーバープロネーションとは、踵周りの関節が過剰に動きすぎていることを言う。日本語では「回内」などと言われ、機能解剖学の用語として使われている。

特に激しい運動をしない限り、オーバープロネーションという問題は基本的に起こらないが、それが何を意味するかは知っておいて損はないだろう。

靴は使用していると「外側が削れてくる」のが普通である。

これは歩行動作から見ても当然のことだが、その削れ具合が大きくなれば足への負担が増えてくることになる。

また、靴の内側が削れてくることになると、先のオーバープロネーションが助長されることになる。

知らず知らずのうちにオーバープロネーションを起こし、足の痛みに悩まされるということもある。病名で言うと「後脛骨筋不全」が該当してくるかもしれない。これは別名「大人の扁平足」といわれるものである。

靴を使用して時間と共に内側が削れるかどうかは目視で確認できる。

靴を購入する際は、一つの指標として「踵が安定しているか」を感じてみよう。つま先を上下に動かすよりも、足裏を内側外側に向ける動きに、ある程度の制限を感じることが出来るか。また、くるぶしから踵にかけて安定しているかどうか。

ご自身の感覚を大切にしながら、試し履きをしてみてはいかがだろうか。

自分の足にあった最適なシューズを選ぶためのポイントをお伝えした。

さまざまな情報がある中で、何が自分にとっての最適なのかを見誤らないように、自身の感覚を大切にしながら選んでいただけると幸いである。

参考文献

「正しく歩いて、不調を治す。」田中 尚喜

「最大効果のウォーキング」中野ジェームズ修一

「東大式 世界一美しく正しい歩き方」小林 寛道