【MFA健康コラムVol.55】胃腸から整える その1

「体のことを考えて、食事のアプローチを行う」

”食事”は日常に根ざした行いであり、介入も容易である。

しかし、そもそも何をすれば良いのだろうか?

そんな方へ、この記事が何かのキッカケとなれば幸いである。

【胃腸から整える】

「胃腸が大切なんです」

そう言われて納得できない人は少ないだろう。

胃と腸で消化吸収された食事は、必要なものは体内へ吸収され、不要なものは体外へと排出される。

ただの管であるといえばそこまでであるが、人類の歴史を紐解くと、祖先から、私たちに一番古くから備わっている器官であることがわかる。それだけ時間をかけて養ってきた臓器が、大切でないはずがない。

【腸からの進化】

もともと動物は「食べること」から始まってきた。

人間は哺乳類であるが、爬虫類、両生類、魚類と進化を遡っていくと、腔腸動物にたどり着く。腔腸動物とはクラゲやイソギンチャクなどを指す名前で、最も古い動物の一つである。

内臓は腸しか存在しない。ある意味、生きることを最も単純に表した生き物とも言える。

触手が餌を捕まえ「食べる」。

食べることに特化した構造が、次第に胃や小腸、大腸に分かれていき、膵臓、肝臓といった臓器が付け加えられる形で、哺乳類のそれへと進化していったのである。この進化は、人間の受精卵からの成長過程と同じとなっている。

また食べるためには、餌を取るために触手を動かし、腸を動かす必要があるため、神経細胞が生まれる。

神経細胞は情報を処理したり、特に人間の場合は感情やコミュニケーションを司ったりするうえで欠かすことができないものである。それがいわゆる、人間で言うところの神経細胞のあつまり、「脳」となっていくのである。

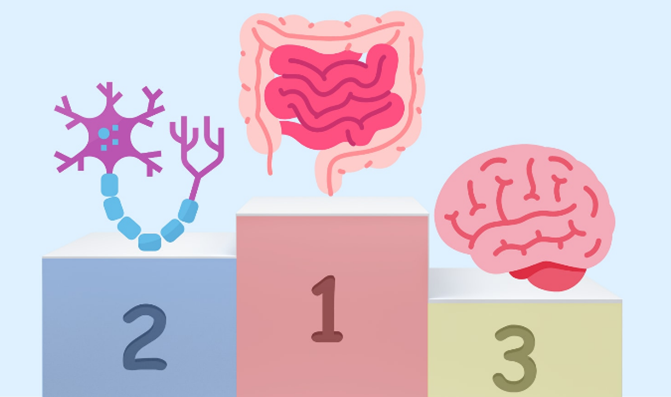

近年では腸にもニューロンがあり、脳との関係の深さから「腸は第2の脳」と言われるようになったが、逆だったわけである。「脳が第2の腸」である。

「食べる」という、生きる上で根っことなる活動のために、神経細胞は腔腸動物において最初に出現し、それがだんだんと進化していき脳になっていく。脳を持たない生物は地球上にたくさんいるが、腸こそが脳の原型なのである。

ここまでの話を読み、腸がいかに大切かが更に分かっていただけたのではないだろうか?

もし、食べ物を分解・吸収、もしくは不要なものを排出する器官が正常に機能していないとすれば、体の不調は容易に想像できるのではないだろうか。

次回は、各器官をつなぐ血液と、胃腸機能の回復について話をしたいと思う。

参考文献

「血流がすべて整う食べ方」堀江 昭佳

「カラダとココロの養生術」鈴木 知世