【MFA健康コラムVol.53】「冷え」に関する知見を広げる その1

まだまだ寒い日が続いている今日この頃。

「体が冷えている。」「手先が冷たい。。」

そう感じたことのある方、または人から言われたことがある方へ、その「冷え」への知識を広げてもらうことを目的として、記事をお届けする。

まずは「冷え」とは何なのか?を、東洋医学と西洋医学の各側面からみていきたいと思う。

【東洋医学における「冷え」とは?】

東洋医学とは、患者の状態を四診といわれる東洋医学的診察法を基に主観的に判断し、今ある状態を診断する。治療は漢方薬や鍼灸などがあり、「自己治癒力でバランスがとれた状態」を取り戻すように働きかける。

「冷え」という概念は、そんな東洋医学に特有のものであり、その中でも東洋医学を代表する漢方医学の視点から説明する。

漢方医学では病気を診る前に、その人の体全体を診る。

その人の生活習慣や運動習慣など、その延長線上に病気が存在する、と考えるからである。そしてその体の全体像を効率よく分析するために、体を構成している「気・血・水」の三要素で捉えていく。

気は私たちでは計測することのできない、一種の生命エネルギーのようなもの。漢方においては気を、機能活動、精神活動そのものと解釈する。

気が十分にあり、正しく活動している状態を「正気」という。

気が不足したり、十分に活動できなくなる状態を「病気」という。「病は気から」ということわざはこのような概念から生まれているのである。

血はその言葉とおり血液を指す。

また、水は体内に存在する水分、つまり体液のこと。

血と水は体内を巡り、潤し、栄養を与える働きをする。

「冷え」とは、この気・血・水のバランスが乱れることをいう。その乱れから体の熱が下がり、本来の機能を果たせなくなるのである。

東洋医学では、この気が足りない状態を「気虚」、血が足りない貧血状態を「血虚」、そして血が滞っている状態を「瘀血(おけつ)」という。

漢方医学において、ほとんどの「冷え」は、この気虚、血虚、瘀血が原因であるとされている。

【西洋医学における「冷え」とは?】

西洋医学とは、いわゆる現代医学と呼ばれるもので、患者の状態を科学的、局所的、理論的に分析し、症状の原因となっている病巣や病因を排除することで治療をする。

では、そんな西洋医学においては「冷え」をどう見ているのか?

西洋医学には「冷え」の概念がない。

一つの考えとして、「一種の循環不全であり、血液の不足、あるいは代謝の低下によって起こる熱産生不足である」が挙げられる。

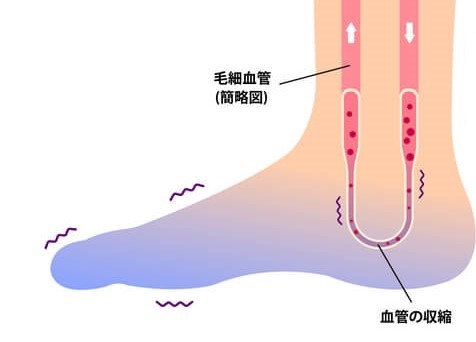

人間の体は常に血液が巡り、酸素や栄養素を送り届ける。その際、代謝や分解に伴って熱を産生する。

しかし、何らかの原因で循環が滞ると、このシステムが一気にダウンすることになる。栄養も酸素も届かないので細胞が働かなくなり、熱産生も低下して、体温も低下することになるのだ。

「ある部分の血流が悪くなると、その部分は冷たくなる。」西洋医学においては、こうした状態を「冷え」と呼んでいるのであるが、ダメージは冷たさだけに留まらず、体の機能や心に影響することになってくるのだ。

今回は東洋医学、西洋医学からみた「冷え」についての理解を深めた。

次回は冷えのチェックや分類について話をする。分類ごとの対処法を活用いただけると幸いである。

参考文献

「心も体も冷えが万病のもと」川嶋 朗

「めぐり美容」中根 一

「子宮を温める健康法」若杉 友子